2025年度フォーカス・イシュー

「2025年度フォーカス・イシュー」を考える

銀座に具現化した「余白」のデザイン──Ginza Sony Park Project・永野大輔 ×人類学者・中村寛

2026.2.20

グッドデザイン賞の審査を通じて、デザインの新たな可能性を考え、提言する活動「フォーカス・イシュー」。本記事は、2025年度グッドデザイン賞 フォーカス・イシューの発表に先駆け、そのプロセスとして行われた対談を先行公開するものです。

フォーカス・イシュー・リサーチャーを務める人類学者の中村寛が、提言の内容を考案するにあたって、大きな示唆を与えてくれたのが、グッドデザイン金賞を受賞した「Ginza Sony Park Project (銀座ソニーパークプロジェクト)」だ。

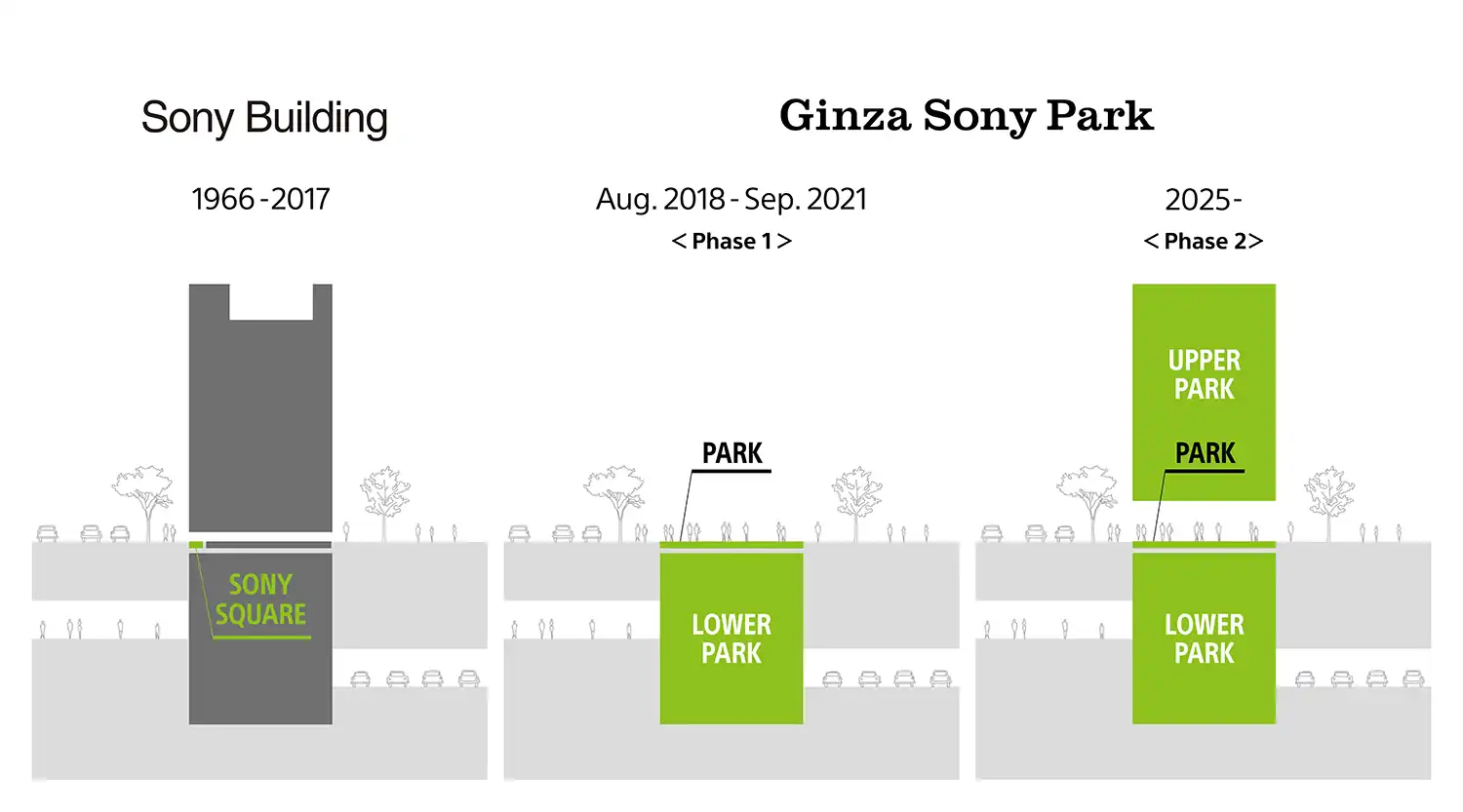

銀座で長く親しまれてきたソニービルを取り壊し、フラットな公園として開いた「Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)」(2019年度グッドデザイン金賞受賞)を経て、地区計画で規定される高さの半分にも満たない新たな建造物をつくりあげた。その自覚的な「余白」が生み出したのは、銀座の街で培われてきた「粋」の美学と、街を彩る「リズム」だったという。

そのプロセスと現在地を、プロジェクトを主導してきたソニー企業株式会社 代表取締役社長の永野大輔に中村が聞いた。

ソニーの“象徴”。らしさを模索し、建て替えを決断

中村 Ginza Sony Parkは第1段階である“Phase1”で2019年度グッドデザイン金賞を、そして完成形である“Phase2”となったことで、プロジェクト全体として2025年度グッドデザイン金賞を受賞されました。銀座の一等地に、これほど余白のあるビルを建てるのには相当の困難があったと思います。そもそも、どのような経緯で始まったプロジェクトだったのでしょうか?

永野 本プロジェクトの具体的な構想がスタートしたのは2013年です。前身であるソニービルは1966年に竣工し、数寄屋橋の交差点から銀座への入口となるランドマークとして機能してきました。ただ、竣工して50年近く経ち、その建て替えが検討されていました。

当時私はソニーのCEO室の一員として、ブランディングやデザイン領域を担当していまして、建て替えを検討するメンバーが当時ソニーの代表取締役社長CEOであった平井一夫に進捗報告する会議にオブザーバーとして参加することになったんです。ただ、その中で検討メンバーからの提案を聞いていると、ちょっとした違和感があって。

中村 というと?

永野 端的に「ソニーらしくない」と感じたんです。この場所は唯一無二の場所……芦原義信さんによるモダニズムの名建築であり、創業者の一人である盛田昭夫の想いが込められた場所でもある。それを建て替えるのであれば、それなりの覚悟とコンセプト、プランニングが必要なんじゃないかと思ったんです。

そんな所感を平井に伝えたところ、「自分もそう思った」と。それで、私もプロジェクトの一員として関わるようになりました。

中村 そこからどのようにコンセプトを考えていったのでしょうか?

永野 最初はコンセプトも何もなく、このビルをそのまま残すべきか、リノベーションするのか、あるいは一から建て替えるのか、フラットな状態から考えはじめました。議論の柱となったのは三つ。一つは経済価値、二つ目はブランド価値、そして三つ目が「場所の意味性」です。

2013年当時、ソニーは非常に厳しい状況、どん底にいました。既存事業や不動産が売却され、工場が閉鎖されるような環境下で……「売却せずに残す」と判断し、建て替えへと舵を切ったのは、今思えばかなり痺れる判断だったかもしれません。

ただ、もしここを売却したら、どう報道されるのか。厳しい状況下で「ソニービル売却」と速報が出たら、50年近くこの地に根差し、ここを愛してきた人たちはどう感じるのか……そうしたブランドリスクを考えていました。

中村 ソニーのブランドそのものにかかわる問題だということですね。

永野 はい。一方で、ソニービルに対するアンケートをすると「変わることのできないソニー」を象徴しているのではないか、というネガティブな回答も見えてきました。竣工当時、日本初の複合的ショールームビルとして誕生し、ソニーの情報発信基地としてソニー文化を象徴する場となっていました。しかし、2010年代に入り主力のエレクトロニクス事業は不振で、ウォークマン®やプレイステーション®などのようなヒット商品が生み出せない状況が何年も続いていた。ショールームであるソニービルに、魅力的な新商品を置くことができなくなっていたんです。

中村 ソニーの不調の象徴がエレクトロニクス事業の不振であり、その象徴がソニービルだった、と。建物がソニーそのものと一体化していた。

永野 そうなんです。ソニービルは単なるビルではなく、ソニーだった。完全なるシンボルとなっていました。その一方で、竣工当時からすればソニーの事業は格段に増え、ソニービルだけではソニーを表現しきれなくなっていた側面もありました。

中村 人類学には象徴に関する研究がたくさんあるのですが、まさにコミュニティは象徴を求めるんです。逆に言えば象徴がなければ、コミュニティは作れない。シンボルによってどれほど人の感情が揺れ動くか。人が生きている以上、ものや場所には何らかの意味が付与されるわけです。

「庭」から「公園」へ──ビルをパブリックに開く

永野 そうして建て替えの方向へ舵を切ったわけですが、そうなるとまた「何階建てにする」とか「どういう用途にする」とか、建築の話になるんです。すると当初否定したようなありふれた案に舞い戻ってしまう。 もう一度フラットな視点で考えようと議論していく中で、「何も建てない」というアイデアが出てきたんです。「いや、建てないって」「ビジネスとしてどうするの?」と一笑に付されたのですが、何日か経って「ちょっと掘り下げてみない?」と、真剣に考えてみることになりました。

改めて場所の意味性、竣工時の創業者、設計者の想いをリサーチしていくと、一つのブレークスルーがありました。数寄屋橋交差点に面した「ソニースクエア」という、わずか10坪のスペースです。

そこでは四季折々、ソニーとはまったく関係ないことをやっていました。チューリップを展示したり、クリスマスツリーを出したり、夏休みには沖縄から海の生き物を運んできたり……もちろん時には新商品のPRもしましたが、ソニーの土地でありながら銀座の街に開かれていた。盛田はそこを「銀座の庭」と呼んでいました。

今でこそCSRといった考え方がありますが、高度成長期の真っ只中、どこにそんな余裕があったのだろう、と。銀座の一等地で、ソニーの情報発信地として機能してきたけれど、実はソニービルの本質は、「街に開かれた施設」なのではないか──創業者、設計者の本質的な想いがそこに込められていたのではないかと解釈したのです。

「何も建てないなら、どうするのか?」という問いと、その本質的な想いとを照らし合わせて、「何も建てなければ、銀座の庭をもっと大きくできるのでは?」「庭より広い場所……公園だな」と。それで「銀座の公園」をつくるという発想に至ったわけです。

ただ、「ずっと何も建てない」というのも面白くない。経済価値としても伸びしろがあるだろうということで、ソニービルの解体途中を一定期間はフラットにして、それを過ぎたらまたビルに戻す……そんなストーリーを描いたんです。

中村 そこが面白いところですよね。伊勢神宮の式年遷宮のように、フェーズを分けて考えていった。

永野 ブランド価値を考えると、二つの新規性があります。一つはプロセス。いったんフラットな公園にしてからビルに建て替えるというのは、誰もやったことのないプロセスです。もう一つは、ビルという立体構造物でありながら、パブリックに開かれた公園にする。これも建築物としては珍しいものになるのでは、と。

中村 最初から公共性を意識して公園にしたわけではなかったんですね。

永野 そうなんです。あくまで創業者の想いや設計者の意図を継承しようとした結果、パブリックスペースに行き着いただけで。何か新しいものを発明したという意識はないんです。

中村 高度成長期を支えた大企業の創業者たち、またそれよりさらに前の時代の起業家たちを見ていると、公共性を意識せずともそうした哲学を持っていた人たちが多かったような気がします。もちろん全員というわけではありませんが。視野が広く、長いタイムスパンでものごとを捉えていた彼らの想いに接すると、自然と公共性に行き着くのかもしれませんね。

あえて「建てない」ことで生まれるブランド価値

中村 「開かれた公園」をつくろうと決まってからは、スムーズに進んでいったのですか?

永野 社内の意思決定としては比較的スピーディだったかもしれません。社長直轄のプロジェクトでしたし、意思決定者もごく少数のレイヤーに限られていましたから。しかもソニービル建設時の想いを汲もうという方向で一致できていた。それは幸運なことだったと思います。

ただ、テクニカルな課題は大きく三つありました。一つは、この場所が「ジャンクション建築」であること。地上は晴海通り、外堀通り、ソニー通りに面していて、地下は東京メトロのコンコースと地下駐車場に接続していて、都市機能を内包しているんです。ですから周りの環境もきちんと理解した上で解体しなければならないのですが……その図面がどこにもなかったんです。

中村 昭和の大らかな時代ならではというか、グレーな部分というか(笑)

永野 そうなんです。ソニービルと隣接する建築物と構造的につながっていたのです。ソニービルを建設した大成建設とも連携しつつでしたが、周辺環境に影響を及ぼさないように解体するというのがかなり難しい課題でした。二つ目はそれとも関連するのですが、建築を「建てない」ことによる影響です。実はこのあたりは地下水が流れており、これまで重しになっていたソニービルの地上8階部分がなくなると、浮力で浮いてしまう可能性が出てくる。それを制御するために地下の最深部に銑鉄や土砂をおもりとして入れてバランスを取る必要がありました。

三つ目は法的な整合性を取ることです。建て替え中にフラットな公園にすると言っても、地下の構造はそのまま残します。建築基準法上、用途変更や改修の解釈など、法令に準拠する形で新たな建造物を定義することはとても難しいことでした。

中村 私自身、エリアマネジメントやまちづくりに携わることも多いのですが、皆さん懸念されているのは、経済合理性をどのように担保するかということです。意義はわかるけど、なかなかリソースが割けない、と。ソニービルの場合、建物がなくなることで家賃収入もなくなってしまうわけですが、そうした経済的な懸念はどのように解消していきましたか?

永野 そこは社内的にもかなりチェックが入りますから、綿密にプランニングしました。単純に言えば収入、レベニューは減ってしまうけど、その代わりに「ブランドプロフィット(収益)が増える」という構造です。

今回のプロジェクトを実行した場合、メディア露出の想定や広告換算価値を測定して、「ソニーのこうした試みに対してどう思うか」とブランド価値も測定する。そうやって「目に見えない価値」を換算すれば、公園をつくった場合とすぐにビルを建て替えた場合とを比較して、プラスになるのではないか、という論理を固めていきました。

中村 短期的なキャッシュフローは減るけど、長期的に見ればブランド価値は上がるということですね。

永野 そうです。急がば回れです(笑)。また、ソニーグループの各社をはじめ、他社がここでイベントやプロモーションを行う場合にもスペース費などをいただくことになりますから、テナント収入がなくても一定の収益を上げることができるんです。

中村 グループ各社の利用でも収入につながるんですね。

永野 よくソニー関連のイベントを開催しているからか、「グループ会社は無料で使えるのですか?」と聞かれることがあるのですが、そういうわけではありません。もちろん、グループ会社に対しても、他の場所ではなくこの場所を選んでもらうためには、この場所の価値を高め、「ここでしかできない理由」を提示する必要があります。参考になったのは、ニューヨークにあるブライアントパーク。そこで得た気づきは、公園には「余白」と「プログラム」が必要だということです。

ブライアントパークはかつて治安が悪く、一般の人が立ち入れないほど危険な場所となっていました。そこで運営団体を立ち上げ、夏は映画祭、冬はスケートリンク、ホリデーシーズンにはマーケットと、四季折々のイベントが開かれるようになりました。日常的に卓球やチェスなども置かれていて、自由に使うことができる。そうして人々が集まるようになったんです。すると、周辺地域にホールフーズマーケットが出店したり、大手会社のオフィスが移転するなど、魅力的なエリアだということで周辺ビルの賃料が上がるなど経済効果が出てきた。

日本では公園というと、あくまで行政の管轄するものというイメージがありますが、ニューヨークという都市部で公園として機能しながら、ビジネスとしても周辺の地域経済に貢献している。かなり理想的なあり方だと感じました。

実験を経てたどり着いた「余白」と「プログラム」

中村 すぐに建て替えるのではなく、あえて3年間フラットな状態にしたことがかえってソニービルの存在を際立たせたような気がするのですが、永野さんはどう評価されていますか?

永野 結果的に良かったのは、3年間でさまざまな実験をして学んだことで、大胆な決断ができたことです。地上1階部分を全面オープンにしようと決めたのも、Phase1でソニービルよりも多くの方にご来場いただいたからこそ。結果として総工費も半分近く削減できました。プロセスを通じて、トータルで見てもプラスになったのではないかと思います。

中村 実際にGinza Sony Parkを開いてみて、想定外だったことはありますか?

永野 たくさんありましたよ。ただ、そもそもここを「何をする場所なのか」と明確に定義していないので、すべて想定外といえば想定外なんです。一定の規制がないわけではありませんが、基本的にはすべて使う方に委ねてきました。待ち合わせや休憩、好きなアーティストのイベントに参加、コーヒーを飲みに来る、思い思いに過ごしてもらえれば良いと考えています。

よく「こんなの公園じゃない」という声もいただきました。ただ、公園というものは一定の広さがあり、芝生やベンチがあり、木が生い茂っている……といったステレオタイプのものだけではない。私たちはその本質の一つが「余白」だと考えました。

中村 公園そのものの定義を問い直したわけですね。

永野 象徴的だったのは、Phase1時代に見た光景です。ランドセルを背負った小学生が地下のフロアにやってきて、宿題を始めたんです。しばらくするとお母さんがやってきて、二人で地下鉄の駅へ向かっていきました。おそらく二人はここで待ち合わせをしてたんでしょうね。

中村 なるほど。

永野 思えば、銀座で小学生の女の子が安心して待ち合わせできる場所なんて、他にないんですよ。カフェはお金がかかるし、近くの公園では雨風をしのげない。私たちがまったく想定していなかった使われ方でした。

もう一つ面白かったのは、SNSのとある投稿で、小さなお子さんがいるお母さんがGinza Sony Parkを褒めてくださったこと。近所の公園だと“ママ社会”の見えないルールがあって、気軽に遊びに行きづらい。Ginza Sony Parkはそうしたしがらみがなく、いい意味で干渉されないし、一方でスタッフは優しく安全なのでありがたい、と。

中村 都会の真ん中で、周囲にたくさん人がいても、プライベートな時間を過ごせる場所だということですね。

永野 建築家の槇文彦さんが「パブリックスペースとは、プライベートスペースの集合体である」とおっしゃっていたのですが、その言葉を知ったときにはわかりませんでしたが、Ginza Sony Parkで起こっているのは、まさにそういうことなんだなと実感しました。

毎日同じ場所で新聞を読む年配の男性の方がいて、コーヒーを飲む若い女性の方がいて、お母さんと待ち合わせる小学生がいる。つまりその方たちにとって、ここがプライベートな空間になっているということ。パブリックというと画一的なイメージがあって、ソーシャルなものだと考えてしまいがちですが、一つひとつ分解していくと、一人ひとりのプライベートスペースがあるんです。

中村 興味深いですね。せっかくパブリックスペースをつくったのに、なかなか人が集まらない……なんて話もよく見聞きしますが、そういうことなのかもしれません。ニューヨーク然り、ヨーロッパなど都市でのフィールドワークをする中で感じるのは、東京には「座ってくつろげる場所」が極めて少ない、ということ。お金を払わなければ休憩さえできないというのが、居心地の悪さにもつながっているんじゃないかと思うんです。そんな中で、銀座のど真ん中にこんな場所をつくったのは、本当にすごいことですよね。

永野 ただ、ソニーってずっとそういう体験をつくってきた企業だと思うんです。ウォークマンは「みんなで聴く」音楽を「一人で聴く」ものにした。プライベートな体験を提供したわけです。ですから、公園でもプライベートスペースを意識することは自然な考えでした。そしてその集合体がパブリックであるわけです。小さくても「余白」さえあれば、人々の求める「くつろぎ」が実現できるのではないかと考えたんです。

さらに銀座という場所の意味性を考えたとき、人口密度の高い場所ですから、何か新しい情報を求めて足を運ぶ方もいるわけです。特定の目的があるわけではないけど、そこへ行けば何か面白いものがあるかもしれない「予感」と、その人に委ねる「余白」が併存することによって、都市の公園が成立する。ですから「プログラム」が必要なんです。目的を持っている人といない人が混在する、都市型の公園……それが私たちの目指すところです。

銀座の街の「粋」を体現するGinza Sony Park

中村 今、多くの方がそれぞれの地域の土着性を語るようになってきましたが、東京の、銀座の土着性って何だろう、とよく考えるんです。個人的な解釈ですが、このGinza Sony Parkは、それに対するソニーからの回答の一つなのではないかと感じています。

永野 今の銀座を俯瞰してみると、ブランディング的に言えば「アッパー」に寄りすぎている気がするんです。けれども歴史をさかのぼれば、文明開化から洋食屋やパン屋ができて、テーラーができて……もっとカジュアルな、スタートアップな場所だったのではないか、と。

中村 確かに。

永野 けれどもいつしかそれが老舗になり伝統になり……高度成長期、昭和平成を経て、いつのまにか“上がり”の街になってしまった。もちろんハイエンドになることを喜ぶ人もいるのでしょうが、街として本当にそれで良いのか、と。

本来、街というのは多様であるべきだと思うんです。新しい店もあれば古くからの店もある……ハイエンドとカジュアルが混在して、自在に人々が行き来するような、息づかいのある街のほうが健全だと思うんですよ。

中村 お話を伺っていると、真っ先に「文化」のことを考えていらっしゃる気がします。銀座という街の文化、そしてソニーの文化にとって、このGinza Sony Parkがどう作用するのか。もちろん企業体ですからビジネスも念頭にあるかとは思うのですが、それを5年、10年続く仕組みを考えていきながら、経済論理に落とし込んでいく、という順序なのかな、と。

永野 「文化」というか……結局のところ「粋であるかどうか」なのかもしれません。Ginza Sony ParkのPhase 1ができた当初、いちばんよく言われたのが、「エルメスがよく見えるようになった」なんですよ。

中村 隣のビルですね(笑)。ソニービルの地上階がなくなったから、見えるようになった。

永野 今も他の建物よりは低いので、額縁のように横の隙間からガラスのブロックを覗くことができます。“借景”ですね。単純に経済合理性だけを追求していれば、銀座の高さ制限ギリギリまで高いビルを建てて、テナントを入れるほうが良いわけです。でも、それをしなかった。

中村 それが「粋」だと。

永野 銀座も、江戸時代から“粋な街”だったんじゃないでしょうか。粋を英訳すると“sophisticated(洗練された)”というけど、本来的な意味としては“punk”に近いんです。型をきちんとわかった上で、あえて崩す。伝統・上方に対するカウンターとして、江戸の美意識から出てきた言葉だという説もあります。

ソニーはもともとそういう文化、カウンターカルチャーを持った会社なんですよ。ウォークマン、プレイステーション……ソニービルを設計した芦原さんも『街並みの美学』という本を書いていたくらいですから。「美学」なんです。

周りから何と言われようと関係なく、ソニースクエアのようなこともサラッとやってのけた美意識と精神は、今でも受け継がれている。それがたまたま「公園」であって、ブランディングやビジネス的な文脈を組み合わせることで、多くの人に「粋だ」と理解してもらった──そういう流れだったというのが、正しい認識かもしれません。

中村 先日、江戸文化を研究されている田中優子さんとご一緒する機会があったのですが、まさに粋について伺ったところでした。粋という文化は、幕府から市民の贅沢を禁じる「奢侈禁止令」が出ていた頃に生まれた美意識だった、と。制約の中でも何か新しいものを生み出そうという姿勢なんですよね。

永野 結局、世の中のたいていのことはそうですが、一人の想いや発想から始まるんだと思います。運とご縁と言いますか、私という人間がソニーに入って、このタイミングでプロジェクトに関わったこと。これまでのソニーがやってきたこと、盛田や芦原さんの想いや意図があって、この場所で約50年に渡り受け継がれてきたものがある。それらが完全に一致することはないけど、少しずつ重なって、その重なりを最大化すると、ブレないものになるんです。

中村 これまで積み重ねた歴史があるということですよね。

永野 かといって、全員が「いい」と思うものは、おそらくつくった途端につまらないものになるでしょう。批判されることって怖いじゃないですか。でもそれを避けて全体最適化すると、普通のものしか生まれてこない。

結局、一人ひとりが強い想いを持って、それを具現化できるかどうか。そうした共通認識をチーム全体として持てるかどうかなんだと思います。完成したとき、社長からは「他の会社には真似できないね。コンセンサスを得ずにつくったんだから」と言われましたけど、褒め言葉だと解釈しました(笑)

中村 批判されることを怖がらない、ということですね。2025年度のグッドデザイン賞のテーマは「はじめの一歩から ひろがるデザイン」ですが、個人の熱量が他の人を巻き込んで、大きな物事を動かしていく──。まさにそれを体現するデザインだと、改めて実感しています。

人の想いに委ねる──変わりつづけるプラットフォーム

中村 これからのGinza Sony Parkについて、どのように思い描いていますか?

永野 私がいつまでこのポジションにいるかわかりませんが、まずは3年、5年先、この場所の価値を高めていくため、さまざまなことを仕掛けていきたいです。そして10年、20年先となると……他の人が担当することになるんでしょうが、それはその人に委ねるしかない。それが「余白」があるということなんだと思います。

ソニービルがガラケーだったとすると、Ginza Sony Parkはスマートフォン、プラットフォームなんです。余白があるということは、時代に対応できる、ということ。その時々で私とは違う考えで進めたいというのであれば、その人に委ねていく。必要なアプリをインストールして、次々と変わっていけばいい。さまざまなものを受け入れ、受け流していく。それが余白であり、都市型であり、ジャンクション建築なんだと思います。

中村 まさにソニーを象徴する、シンボル的な作用として場を捉える考え方ですね。

永野 ソニーに限らず、こういうことがもっとスタンダードになっていってもいいんじゃないかと思うんです。ちょうど先日、三菱地所が有楽町駅前を再開発するにあたり、暫定的に広場をつくると発表していましたよね。

中村 「YURAKUCHO PARK」ですね。

永野 新しいビルを取り壊して、すぐに建て直すのではなく、いったん公園にする。そうすると東京の街にもっと公園が増えると思うんです。あえて言うなら、これをもっと行政がバックアップしてくれるといい。暫定期間を設けることで固定資産税が免除されたり、新しいビルの容積率が増えたり……そうした法的な裏付けが追随してくると、街の姿はもっと変わっていくのではないかと思います。

永野 大輔

1992年にソニー入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO室などを経て2017年から現職。Ginza Sony Park Project主宰として2013年からプロジェクトを牽引し、2025年1月に「Ginza Sony Park」の最終形をオープンさせた。

中村 寛

人類学者多摩美術大学教授、アトリエ・アンソロポロジー代表KESIKI Inc. デザイン人類学者

文化人類学者。デザイン人類学者。多摩美術大学リベラルアーツセンター教授。アトリエ・アンソロポロジー合同会社代表。KESIKI Inc.でInsight Design担当。「周縁」における暴力や脱暴力のソーシャル・デザインといった研究テーマに取り組む一方、様々な企業、デザイナー、経営者と社会実装を行う。多摩美術大学では、サーキュラー・オフィスやTama Design University Division of Design Anthropology をリード。著書に『アメリカの「周縁」をあるく 旅する人類学』(平凡社、2021)、『残響のハーレム ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015)など

大矢 幸世

ライター

愛媛生まれ、群馬、東京、福岡育ち。立命館大学卒業後、西武百貨店、制作会社を経て、2011年からフリーランスで活動。鹿児島、福井、石川を経て、東京を拠点にビジネスやデザイン、ローカル領域を中心に執筆・編集を行う。著書に『鹿児島カフェ散歩』、編集協力に『売上を、減らそう。』(中村朱美)『異彩を、放て。』(松田崇弥・文登)『マイノリティデザイン』(澤田智洋)『社会の変え方』(泉房穂)など

今井 駿介

フォトグラファー

1993年、新潟県南魚沼市生まれ。(株)アマナを経て独立。

小池 真幸

エディター

編集者。複数媒体にて、主に研究者やクリエイターらと協働しながら企画・編集。