「よいデザイン」がつくられた 現場へ

よいデザイン、優れたデザイン、 未来を拓くデザイン 人々のこころを動かしたアイデアも、 社会を導いたアクションも、 その始まりはいつも小さい

よいデザインが生まれた現場から、 次のデザインへのヒントを探るインタビュー

今回のお訪ね先

エンドー/杉の下意匠室

イカだってデザインしてほしい(前編)

2023.12.28

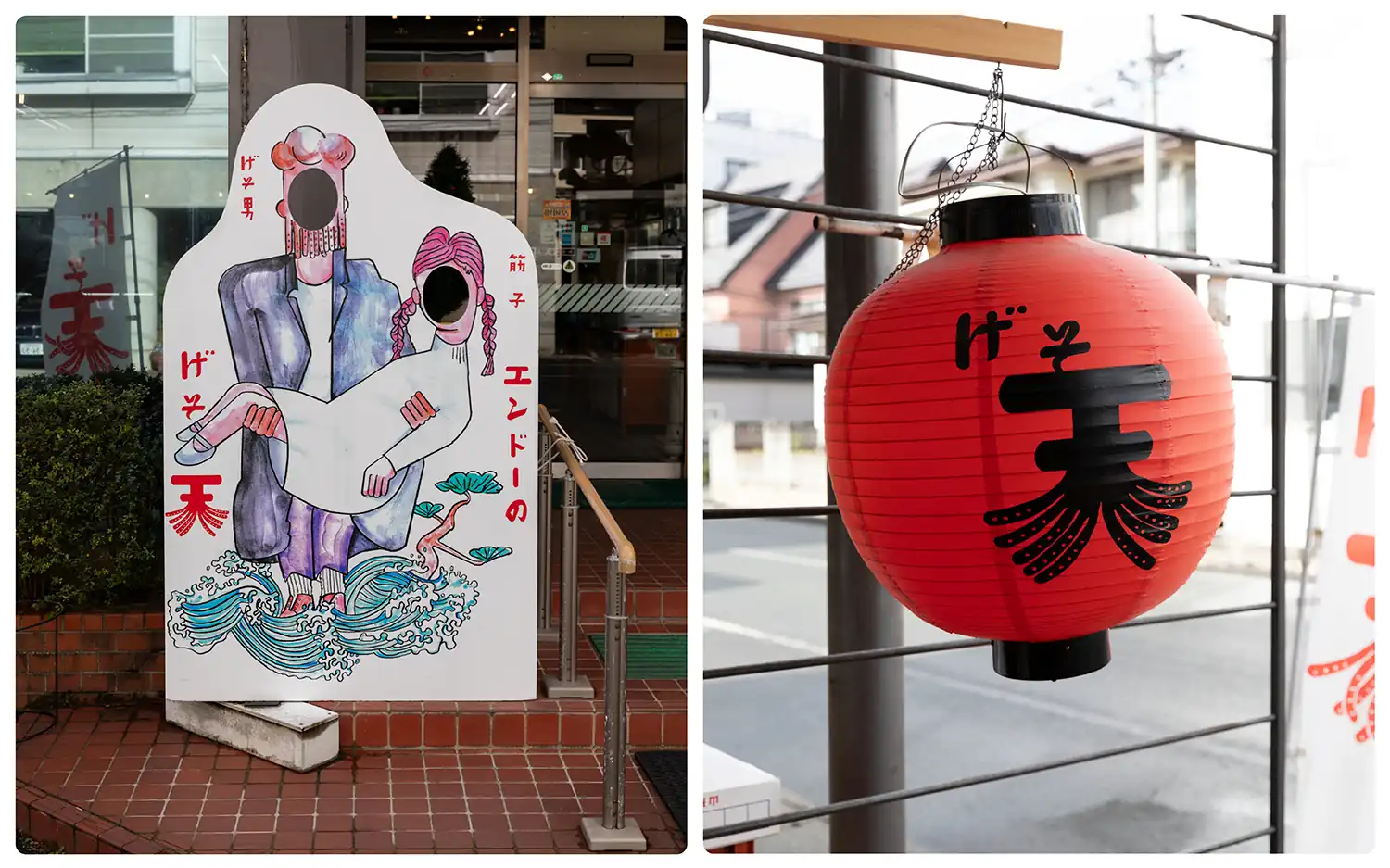

2023年度のグッドデザイン金賞には、意外なラインナップが入りました。エンドー「げそ天」、イカの下足(げそ)の天ぷらです。地域に密着した商店が、大型スーパーや量販店の出現により打撃を受け、消えていく。山形県のスーパー、エンドーもかつてはそんな苦境のなかであえいでいました。起死回生できたのは、地域のソウルフード・げそ天とデザインが結びついたから。人気商品が誕生し、今や県外からも客が訪れるスーパーとなりました。クライアントとクリエイターが同時進行で創造を積み重ね、拡張していく。その秘訣に迫ります。

風前の灯火だったわが町のスーパー

遠藤英則(エンドー店主) 遠くから、ようこそいらっしゃいました。これまで画像で店はご覧いただいていたと思いますが、実際に訪ねて、第一印象はどうですか?

— 居心地よいですね。地域密着型のスーパーならではの身近な雰囲気で、家の近所にもほしくなります。懐かしさがありながらも、「げそ天」のロゴやキャラクターが効いているのか、古くさくはありません。

遠藤 みなさん、居心地がいいと言ってくださるんです。エンドーは、昭和40年創業で、自分で三代目となります。以前は店を継ぐつもりはなかったんです。群馬のスーパーや東京の飲食店で働いているうちに、自分で切り開いていく仕事がしたいと思うようになり、実家に戻ってきました。15年くらい前のことです。

その当時は、店の半分はシャッターを下ろし閉めていて、ほとんどお客さんも来ませんでした。保育園などに食材を卸し、残ったものを店で細々と売るような商売をしていたのです。

— それではいつ閉店休業となってもおかしくない状況ですね。

遠藤 昭和の時代は周辺に何もなく、みなエンドーで買い物をしてくれて、活気もありました。でもやがて近くに大型スーパーができ、量販店ができ、だんだん人の足もそちらに向くようになってしまったのです。時代の変化に流されて、消滅していく一歩手前でした。

客を呼べる、おいしい何かをつくりたい

鈴木敏志(杉の下意匠室 アートディレクター) 先代も、実はお店を閉めようと思っていた、息子に助けられた、と言っていましたよ。

遠藤 自分がやり出してからも、店に来るのは昔からの常連さんと、たまに来るお客さんだけ。いい魚を仕入れても売れ残ってしまうんです。70歳、80歳のお客さんが中心だったので、10年後を考えて、若い人を呼べるようにしなくちゃいけない、そのために何ができるだろう、何が売れるだろうと、いろいろ考えていました。

お客さんに店に来てもらうために、おいしい何かをつくりたかった。それがげそ天だっただけなんです。思い立ったのは7年前くらいですね。

— げそ天は、山形では昔から食べられていたイカの下足の天ぷらですね。

遠藤 エンドーでは魚を扱っていますが、イカそのものは、お刺身にしたりイカリングにしたりして使いますが、下足は天ぷらか唐揚げぐらいにしか使わないので、残ったものをたくさん冷凍保存してあったのです。

遠藤 昔から山形ではそば屋でげそ天を食べる習慣があるのですが、専門店はないので、揚げたての天ぷらを売ってみてはどうかと考えました。季節を問わず食べられるし、「いける」と思い、つくり始めました。ほかには、煮物やコロッケ、焼き魚など、毎日来るお客さんのおかずになるようなものをつくりました。

― げそ天は、新たに開発したのですね。

遠藤 そうです。こめ油を使ったり、揚げ方を工夫したり。そこは新しく挑戦したところですね。でも、天ぷらなんで、普通にやれば、たいがいおいしくなります(笑)。

そんなに大層なことはしていないんですけれど、長く時間が経ってもサクサクしている揚げ方を工夫したり、そのまま揚げるとイカはどうしても硬くなるので、食感を軟らかくするようにしたりとか、その辺はいろいろと調べて研究しました。

― こともなげにおっしゃる言葉のなかに、遠藤さんのおいしいものをつくることへの飽くなき探究心やこだわりを感じます。

包装紙のデザインがブランディングに転換

― 「げそ天」のデザインについて伺います。パッケージやキャラクター、カタログ、グッズなどVI(ビジュアルアイデンティテイ)が際立っていますが、デザインへのアプローチは、当初から考えていたのですか?

遠藤 いえいえ、自分はデザインについてはまったくわかりません。納得するものができたから、みんなに知ってもらおうと、店の前にのぼりを立てて宣伝していたんです。それをきっかけにラジオで紹介されたり、イベントに参加したりして、開発1年目から少しずつ認知されるようになっていました。そのときに、杉の下意匠室(以下杉の下)さんと出会いました。

たまたま、それまで使っていた包装紙がなくなるタイミングだったので、新しいものをつくろうと考えたのです。でもデザインと聞いても、看板とか、そういうものをつくる仕事ぐらいにしか認識していなかったので、どうしたらよいかさっぱりわからない。

遠藤 そんな時、知り合いの美容室に置かれていたフラワーショップのカードが目に止まったんです。なんとなく、「いいな」と気になり、それをデザインした杉の下さんを紹介してもらったのです。彼らならば、何かおもしろい包装紙にしてくれるのではないかと考えたんですね。そうしたら、いきなりブランディングのプランを持ってきた!

鈴木 僕が、東京でアートディレクションやデザインをしていた小関君と杉の下意匠室を立ち上げてまもなくの仕事でした。僕はそもそも山形出身でエンドーも知っていましたが、当時の店の状態はよくなくて、今にも潰れそうに見えていました。

遠藤 誰もがそう思うでしょうね。

鈴木 だから、やっかいなところから依頼されたと思ったんです。でも、げそ天を試食したら、おいしいんですよ。エンドーは、げそ天でがんばっているのがわかった。

店で扱っている魚もおいしい。遠藤さんは魚の目利きとしても定評があり、山形の卸市場だけでなく、かつては築地から、今は豊洲まで買い付けに行って、この辺りでは手に入らないような魚を仕入れているんです。

鈴木 げそ天は、先ほども遠藤さんが言ったように、山形ではそばの付け合わせで食べるもので、どこのそば屋にもあるソウルフードですが、げそ天に特化した店はない。もしかしたら、これはいけるんじゃないか、商材としておもしろいことができるんじゃないか、と思いました。

でも、最初の依頼では、包装紙には、魚も得意だし、エンドーの起源は野菜なので野菜も得意だし、あれもこれも全部入れてくださいと言われて、面倒くさいな、と思いながら話を聞いていました(笑)。

店の状況を思ったら、包装紙だけつくっても続かないし、意味ないですよね。包装紙単体だったら、仕事は受けませんでした。全体をやりたかったのです。

小関 司(杉の下意匠室 イラストレーター) そこで企画書を勝手につくり、持って行ったんです。げそ天の間口を広げる、げそ天を名物化させる、元気なご当地スーパー、エンドーをつくるというのをミッションとしました。

遠藤 ブランディングをやりますかと尋ねられたけれど、即答はできませんでした。ブランディングという言葉も知らなかったんです。将来的には店を変えなくては、そのために何かしなければとは思っていたけれど、予算もありませんでしたから。

でもいきなり、そういう機会は訪れるものなんだと思いました。ちゃんと練り上げられた企画を提案してくれて、確かにおもしろいし、いけそうだという気になっていったのです。

デザイナーがフレーバーを提案する

― おいしいげそ天を開発するのと同時進行で、デザインで商材に光を当てていくことで起死回生できたのですね。その道への扉は、遠藤さんが予期しないところで突然開くというのも興味深いです。

鈴木 げそ天は起爆剤になると思ったので、接点をいっぱい設けてもらいたいと、最初に、フライドポテトの袋のようなパッケージを提案しました。

鈴木 コンビニのレジ横にある「からあげクン」のように、げそ天を売っていきたいと考えたのです。そば屋で食べるお惣菜という位置付けから、おやつやおつまみにもなる、それまでとは違うげそ天として印象を一新するために、キャラクター化するなど特化するステージを設けて、げそ天に触れて貰う機会をたくさんつくりました。

― 現在は11種類のフレーバーが展開されています。メニュー開発はどのようにされたのですか?

遠藤 フレーバー展開もメニュー開発も、杉の下さんからの提案です。最初は塩レモン、カレー、チーズ、ピリ辛ぐらいから始まって、どんどん増やしていきました。天むすのようにおにぎりに入れたり、メニューも少しずつ開発していきました。

そのおかげで、かつては、お年寄りやお父さんお母さん世代が中心だった客層が、味を増やしたりすることで子連れが多くなっていき、やがて小さいお子さんから中高生も来るようになりました。今では老若男女、県外や海外からも人が来てくれるようになりました。SNSを通じて発信したことも大きかったと思います。

― その提案に応えて、実際に味の開発をするのは遠藤さんなのですね。

遠藤 そうです。それでみんなで試食して、大丈夫という太鼓判をもらって販売します。

鈴木 大丈夫じゃないときもありました(笑)。

遠藤 おいしいとみなさんが思うものにするのは、なかなかチャレンジングなことで、違うと言われれば違うし、それはやはり大変でした。バーベキューチップスとか、コンビニに行ってスナック的なものを調べて、いろいろ食べたりして研究しました。

― そうやってゼロから研究して、つくりあげたのですね。げそ天のフレーバー展開という言葉だけでもユニークです。食べてみたくなります。

遠藤 それまで、ありそうでなかったんですね。天ぷらなので、応用は利きます。

鈴木 店内で食べられるイートインの形式も、最初から目指していました。

遠藤 うちはJR羽前千歳駅から1分の位置にあり、電車の乗り換えの時間を持て余している方とか、暇つぶしに食べに来てくださるんです。お土産に買ってくれたりする方が増えていきました。

口コミから始まったのですが、評判を聞いて、どんどんお客さんも増えていきました。最初は家族だけでやっていたのですが、忙しくて、年末は揚げながら寝たこともあります。油に手が入って目が覚める、みたいな状況でした。よく乗り越えたと思います。

次々仕掛けるスピードが決め手

デザインのポイント:江戸時代から山形で食べられていた「げそ天」。旨味が濃く、独特の食感で山形ではなじみ深いソウルフードだが、これまで専門店はなかった。そこで、げそ天の間口を広げ、直感的にわかるロゴマーク、つまめるパッケージ、多彩な味付けを提案し、より広い層に訴求。またSNSや口コミから話題を呼び、エンドーは元気なご当地スーパーとして注目される存在になった。

― げそ天のほか、名物でもある筋子もキャラクター化しています。キャラクターやロゴなどVI(ビジュアルアイデンティ)は、お二人で決められているのですね。

小関 高齢の方も多い店なので、新しいことをして若い人たちに訴求するだけでなく、どちらにも受け入れてもらえるようにしたかったのです。古き良きところがなくならないように、邪魔にならないようなものとして考えました。

― 高齢の方には以前の良さを残し、若い人には新しい感覚を入れる。どうやって両立させましたか?

遠藤 バランスは考えました。目新しいものに偏ってしまいがちだけど、バーモントカレーとか普通の酢とか、古いものを置いてこそ、エンドーなんです。その辺のバランスをとってもらっているのは感謝しています。いろいろな人が気兼ねなく来店できるようになっていると思います。

― 最初に店内の感想を尋ねられましたが、この雰囲気ができあがったのはいつ頃からですか?

遠藤 3年目からですね。その前は、半分は使っていなくて事務スペースがあったり、コピーの配線で塞がれていたりしました。

鈴木 僕らはグラフィックだけでなく、店づくりからスタッフを雇ったらどうかというという提案まで含めて、行っています。コンサルですね。

小関 店に関しては、まずは掃除から始まりました。床はフラットにして、荷物だらけで窓ガラスも塞がれていたので、片付けるところから始まりました。

― Pタイルが貼られていた名残が床に跡として残っていますね。

遠藤 うちの子どもたちと剥がしました。その後、フライヤーと厨房をリニューアルしてオープンなキッチンにしました。予算をかけずに店にあったものを極力利用していますが、それがこの空間に合っているのだと思います。

鈴木 最初がひどかったので、何をやってもうまくいくんです(笑)。最初は何の店かわからない状態でした。

遠藤 そうでしたね、否定はしません(笑)。片付けたら、今の店の原型が出てきました。

―結果的に、げそ天ひとつでスーパーエンドーは復活し、これまでにない盛況ぶりです。鈴木さんは、こうなることを予想していましたか?

鈴木 思ってはいましたが、早かったですね。すごいですよ。売り上げとか、5年で5倍くらいに上がっていますから。

遠藤 最初が低かったから(笑)。

― それだけ、認知されていなかった状態から再評価されるのは簡単なことではありません。

鈴木 大手スーパーが参入して、消えてしまった個人商店は日本中に無数にありますよね。

― 改めて、起爆剤としてのげそ天の威力を感じます。デザイン視点で次々、新しいことを仕掛け、企画を実現できたことに秘訣がありそうです。

遠藤 いろいろ杉の下さんが練ってきてくれるので、いける企画なんだろうなと思いながら進んできました。実際に、提案をもらってからの流れが早すぎて、何もしないときがないぐらいなんです。いろいろな提案に対し、頭が追いつかない状態ですが、あとはうちががんばってつくって、売ればいいと腹をくくってやっています。

鈴木 遠藤さんは、決断は早いです。あまり提案を見ていないのかもしれないけれど。

遠藤 見てます、見てます。風呂に入りながら、じっくり考えています。いつも100%できあがった提案をしてくれるし、絶妙にいいところをついてきますね。

経営者として、また食品の開発者として多忙な遠藤さんと、ブランディングというレベルを超えてエンドーに向き合う鈴木さん、小関さん。後編では、デザインを実現させたプロセスを紹介します。

グッドデザイン探訪では、あるテーマを切り口にインタビューや仕事紹介の記事をお届けしていきます。今回のテーマは「クリエイション・ウェーブ」。グッドデザインを紐解くと、一つの「Good」な視点や行動から、次の「Good」へとつながり、波のように連なって具現化していく様子がわかります。新しい発想のモノ・コトが、つながり、できあがっていくまでのストーリーを取材します。

エンドーのげそ天

エンドー/杉の下意匠室

エンドーの「げそ天」は2018年7月より発売開始。エンドーは地域密着型のスーパーで、発売以前は大型チェーン店の進出により経営の危機にあった。おいしく、これまでにない、かつ訴求力の高い商品を世に送り出すことで、スーパーを再生させた。VI、店舗デザイン、商品・サービス開発、パッケージ、イベント企画、プロモーション全般が今回の受賞の対象となっている。https://gesoten.jp

- 受賞詳細

- 2023年度 グッドデザイン金賞 げそ天「エンドーのげそ天」 https://www.g-mark.org/gallery/winners/20409

- デザイナー

- 杉の下意匠室

石黒知子

エディター、ライター

『AXIS』編集部を経て、フリーランスとして活動。デザイン、生活文化を中心に執筆、編集、企画を行う。主な書籍編集にLIXIL BOOKLETシリーズ(LIXIL出版)、雑誌編集に『おいしさの科学』(NTS出版)などがある。

竹村晃一

写真家

専門学校でデザインを学ぶなかで写真と出会う。そのまま写真にのめり込み美大へ進学。上京を機に撮影スタジオに就職した後は、主にファッションの撮影やアート作品のアーカイブなどをしつつ、さまざまな表現や領域の隙間からの撮影を試みている。