「よいデザイン」がつくられた 現場へ

よいデザイン、優れたデザイン、 未来を拓くデザイン 人々のこころを動かしたアイデアも、 社会を導いたアクションも、 その始まりはいつも小さい

よいデザインが生まれた現場から、 次のデザインへのヒントを探るインタビュー

今回のお訪ね先

三菱電機株式会社/株式会社HackCamp/一般財団法人知的財産研究教育財団

問いを立てる力を、AIと取り戻す

2026.02.06 【PR】

企業の中に眠る技術やアイデアを、次の事業につながる「問い」へと変換する。そのために開発されたのが、2025年3月にリリースされた「共創ナビivan(イワン)®」。知財・AI・人の思考をつなぐ新たなプラットフォームです。 「共創ナビ ivan®」(以下「ivan」)は、オープンイノベーションを推進し、社内外の技術や知的財産の利活用に取り組んできた三菱電機 知的財産センターと、共創のフレームワークを提唱してきたHackCamp、そして知財の人材育成を担う知的財産研究教育財団という、異なる経験知が結集して生まれました。ivanはAIを思考のパートナーとして活用しながら、知財や技術情報を起点に議論を深め、問いを立ち上げていくプロセスを支援する点で注目されています。AIと人との共創によって、新規事業創出に至るまでの「考え方」そのものを更新しようとしています。

AIが出てきたら、アイデアワークショップは終わると思った

— 「ivan」(イワン)は、「知財」「AI」「共創」という、今のビジネスを象徴するキーワードを掛け合わせたプラットフォームですが、なぜ、この3者で取り組むことになったのでしょうか。

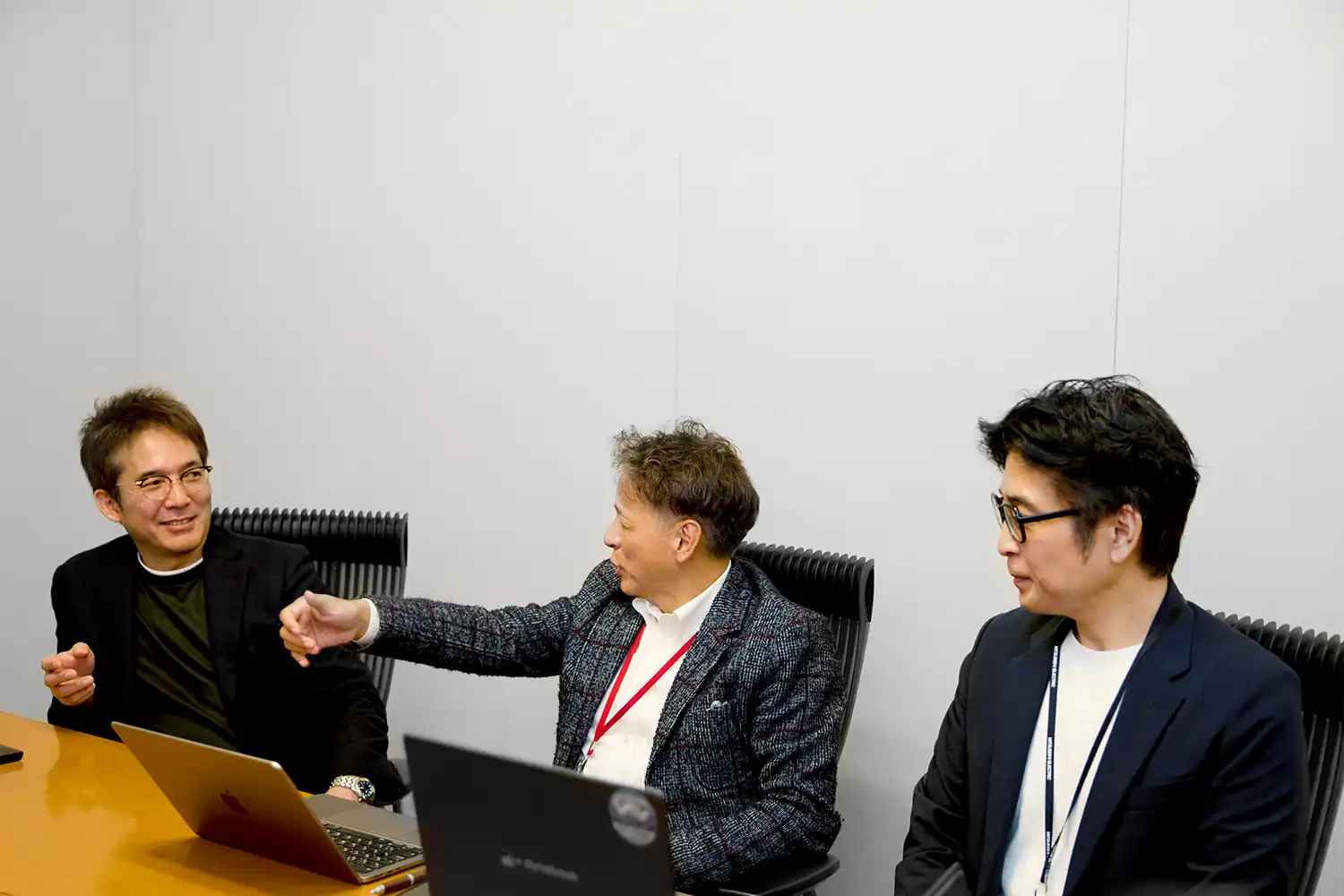

齋藤豪助(三菱電機 知的財産センター 知財戦略部 技術資産活用グループマネージャー) 私はこれまで三菱電機の知的財産部門で、知財戦略の立案や推進を担当してきました。その中で新たに「知財を起点に、社内外との共創を通じて新規事業を生み出す」というミッションを課されたことが、ivanの出発点です。何事もそうですが、何もない状態から「0 → 1」にするのは、やはり一筋縄ではいきません。そこで、共創や新規事業開発支援のためのワークショップを行っているHackCampの矢吹さんに相談しました。

矢吹博和(HackCamp 取締役副社長) HackCampでは、アナログなワークショップを行う一方で、会議運営、つまりファシリテーションを管理するツールも開発していました。議論を進める中、単なるアイデア創出ではなく、AIを思考の相手として組み込むことで、人の発想を支援できるのではないかと考えたのです。

それを見て齋藤さんが、「面白い。このツールに知財を絡めたらどうでしょう」と乗ってきた。そんな発想から「知財」を起点に事業を考える、共創を考える、という取り組みがスタートしました。

― AIは、すでにビジネスのワークショップでも利用されているのですね。

矢吹 3年ほど前にChatGPTが登場したときは、正直「AIが生成するアイデアってすごいな。もうアイデアワークショップは終わったかもしれない」と思ったほどでした。

ただ、使えば使うほどわかってきたのは、AIに過度に依存してしまうとやはり限界にぶつかるということです。多くの人がAIの答えをそのまま受け取ってしまうのを見て、このままでは人間の批判的思考や自己効力感が下がってしまうのではないか、そんな危機感を抱くようになりました。

私たちはこれまで、アナログな方法で人からアイデアを引き出す役割を担ってきました。それならば、AIを「答えを出す存在」としてではなく、人が考えるための相手としてうまく使うことで、人間同士の共創に代わる「人とAIの共創」という仕組みをつくるべきではないかと考えたのです。

そこに、知財という要素が重なってきました。とはいえ、私は知財に関しては門外漢で、「知財、それ何ですか?」(笑)と返したほどの状態からのスタートでした。

知財があっても、事業が生まれない理由

— 近藤さんは知財人材育成の専門家ですが、ivanは期待できる試みだと感じられましたか。

近藤泰祐(知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 事業部長) 知財は取得して終わりではなく、どう経営や事業につなげるかが課題です。その実行を人材育成の視点から支援できるのではないかと思い、参画しました。

当財団では、国家検定「知的財産管理技能検定」の実施運営などを通じ、特許などの知財を取得し活用できる知財人材の育成を行ってきましたが、近年特に力を入れているのは、知財を経営にどう活かすかという視点を持った人材の育成です。

そこで常に課題になるのが、新しい価値の創出です。内閣府や経済産業省なども、そのために知財・無形資産に投資させるような政策を進めていますが、それでもなかなか成果につながらない。その理由は、フォアキャスト(成り行き的、延長線上の)な目標設定しかできていないことにあると考えています。

— 目標の置き方に問題がある、ということですか。

近藤 私は2018年から、内閣府が策定した「経営デザインシート」※の普及にも関わっています。これは、企業が自分たちらしさを起点に、「どうありたいのか」という将来像を描き、そこから逆算、つまりバックキャストしてこれからの戦略を立てていくための思考補助ツールです。

ただ、実際に使ってみると、多くの企業がバイアスに縛られ、これまでの延長線上でしか目標を描けない。前年比何パーセント増といった指標に引っ張られてしまうのです。そうした中で、「当たり前の壁を破る」という齋藤さんの言葉が、強く印象に残っていました。もしこれを社会に広めていくことができれば、企業の価値創造のあり方そのものが変わるかもしれない。そうした期待を持って、参画しました。

※知財が企業の価値創造メカニズムにおいて果たす役割を的確に評価して経営をデザインするためのツール

AIでは埋められない、「やりたい」という動機

— それでは早速ですが、ivanはどのように使うのでしょうか。AIの役割も含めて教えてください。

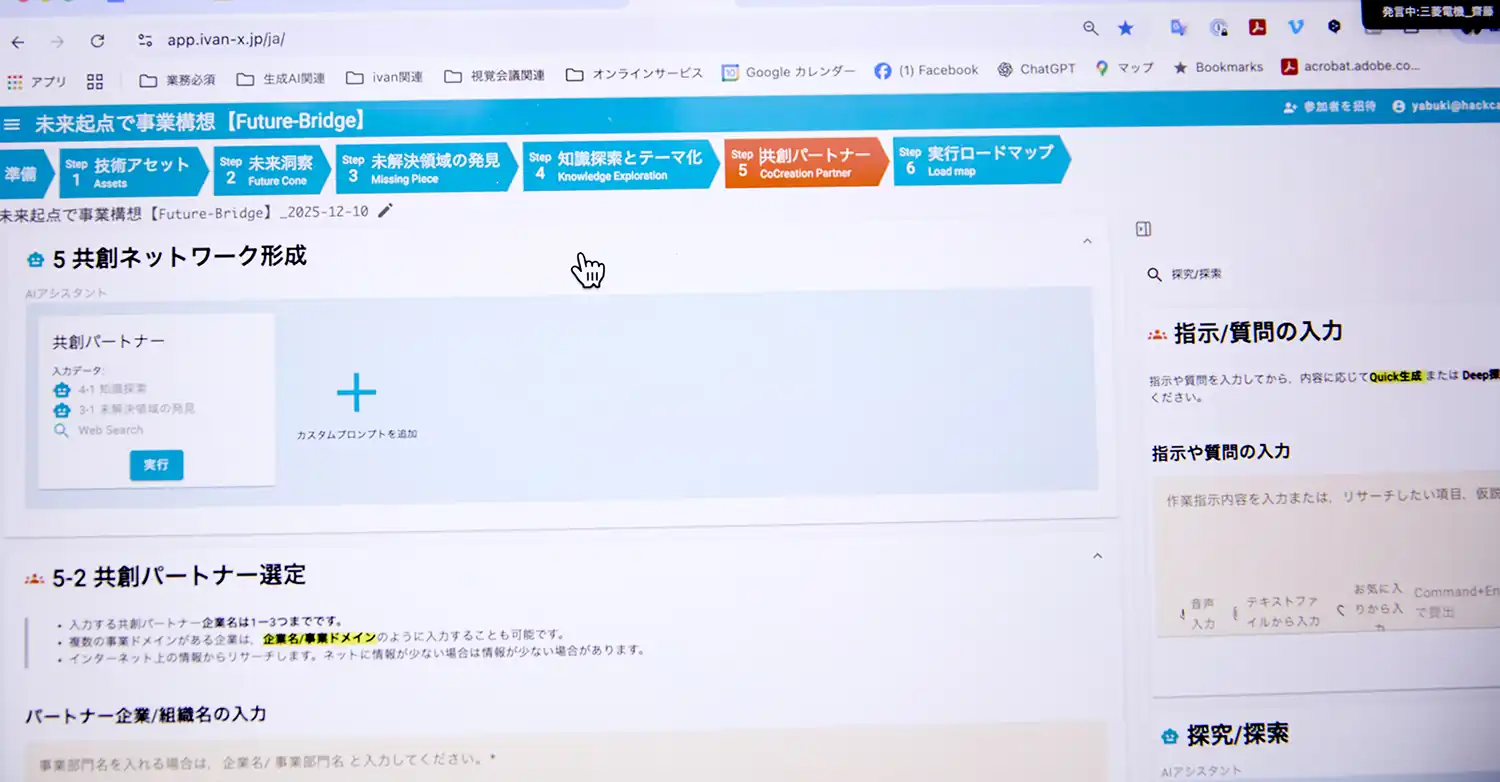

矢吹 ivanの特徴は、AIに答えを出させるのではなく、AIと人が対話を重ねながら考えを深めていく点にあります。例えば、ある業界で新規事業を検討する場合、まずAIが知財情報をもとに「こうした可能性が考えられる」という案を提示します。それを人間が選び、問い直し、さらに深掘りする。そのやり取りを重ねながら、アイデアを育てていく仕組みです。

こうした人が考えるプロセスの中にAIを組み込む考え方は、一般に「Human-in-the-Loop(HITL)」とも呼ばれています。選択肢をクリックするだけでなく、「自分はこう考える」といった意見を入力することもできます。一般的な生成AIでは、プロンプト次第で答えの質が大きく変わってしまいます。それに対してivanでは、SWOT分析や3C分析といった既存の思考フレームを組み込み、人が判断しながら考えを進められるよう設計しています。

— AIが単にアイデアを出すのではなく、分析や条件を踏まえた、より実効性の高い案が出てくるということですね。

矢吹 HackCampでは、もともとそうした思考のフレームを用いてワークショップを行い、参加者から意見を引き出してきました。こうしたプロセス (手法)やノウハウの蓄積を活かしていること、これこそが、AIの専門家が単に「AI×知財」で作っただけでは生まれない、ivanの価値だと思っています。

新規事業開発において、AIがアイデアを出す部分はほんの一部に過ぎません。不確実性の高い状況の中で、担当者自身が課題を見つけ、問いを立て、リサーチを行い、仮説をつくる——そのプロセスが欠かせない。

現場ではつい「How」を求めがちですが、答えのない状況でどう答えを見つけるかという探究力が問われます。こうした不確実性の高い状況に向き合う指針となるのが、新規事業開発の考え方を体系化した国際規格であるISO56002です。これはリスクをどう回避し、どう失敗するかといった「上手な転び方」を標準化しており、ivanではこの考え方を採用しています。

さらに今は、顧客に何を聞くべきか、どのポイントを押さえるべきかといったことも、AIと一緒に考えていく仕組みを実装しているところです。

齋藤 「共創活動」は、今や企業のトレンドですが、それを実践するのはとても難しい。世の中には、新規事業創出ツールや、技術をマッチングするサービスはたくさんありますが、そこに丸投げしてしまうと、担当者が受け身になり、結局自分の頭を使わずに共創活動が進んでしまう。そうしたやり方では、いずれ限界が来ると感じていました。

その点、矢吹さんが強調している「人間の知見が組み込まれる」という考え方は、私たちの取り組みに非常によく合っていたと思います。

近藤 AIでも新規事業のアイデアは出せますが、ブラックボックスから突然出てきた事業案で、会社が意思決定することはまずありません。仮に予算がついてスタートしたとしても、最後までやり切れない。理由は、そこに内発的な動機がないからです。

矢吹 論理的に正しくても、共感がなければフィニッシュできない。

近藤 担当者が変わった途端にプロジェクトが折れる、ということも散々見てきました。これも「やりたい」という気持ちがなかったからです。ivanの「Human-in-the-Loop」は、その「やりたい」を組み込める点に本質がある。自分たちの意思が入り、「自分たちのものだ」という感覚が高まっていくのです。

ivanは、チームの共通言語になる

— ivanのAIで起こる「人とのやりとり」は、使うほどに深まっていく仕組みなのでしょうか。

矢吹 例えば、ある企業が自社の技術をテーマに新規事業を検討する場合、まずAIが関連する市場や動向を整理し、いくつかの可能性を提示します。しかし、そこで重要なのは「どれを選ぶか」ではありません。「なぜその案に違和感を覚えたのか」「どこがしっくりこないのか」といった感覚を、メンバーそれぞれが言葉にしていくことです。

ivanでは、そうした人の判断や問いかけを受けて、AIが再び情報を返します。そのやり取りを重ねる中で、最初は似たように見えていたAIの答えが、少しずつ変わっていきます。

確かに、使い始めた当初は「AIはすごい」と感じていた人たちも、徐々に「毎回、似たような答えが返ってくる」と感じる場面もあるでしょう。ですが、それはAIが悪いのではなく、自分たちの考えや前提がまだ言語化されていないからです。その不足を自覚し、丁寧に言語化しAIと対話するプロセスを経てこそ、AIの答えが独自の価値を持ち、変化し始めます。

つまり、自社の強みや特徴、何を大切にしたいのかといった要素を解像度を上げて入力していくことで、AIの返す答えは次第に変わり、議論も深まっていくのです。

齋藤 企業の「らしさ」や、新規事業に取り組む意義が共有されていなければ、どれだけもっともらしいアイデアであっても、社内で採択されることはありません。ivanは、AIを使って答えを出すためのツールというよりも、チームが同じ問いを持ち、共通の言葉で思考するための場なのだと思います。

— ivanは、同じ画面を見ながら、チームで話し合って使うものなのでしょうか。

矢吹 チームで使ったほうが、わからないことを尋ね合えますし、AIの使いこなしのレベルも底上げされます。それと同時に、チーム内での合意形成も進んでいく。共創のプロセスの中で、合意と意思決定が同時に進み、それをAIが支援する。この位置付けは、とても重要だと思います。

— チームならではの使い方は、具体的にはどのようなものでしょうか。

矢吹 ivanでは、PESTLE分析から始める方法のほか、知財起点、アイデア起点、未来起点、顧客起点(顧客からの声)など、目的に応じて入口を選べるようになっています。

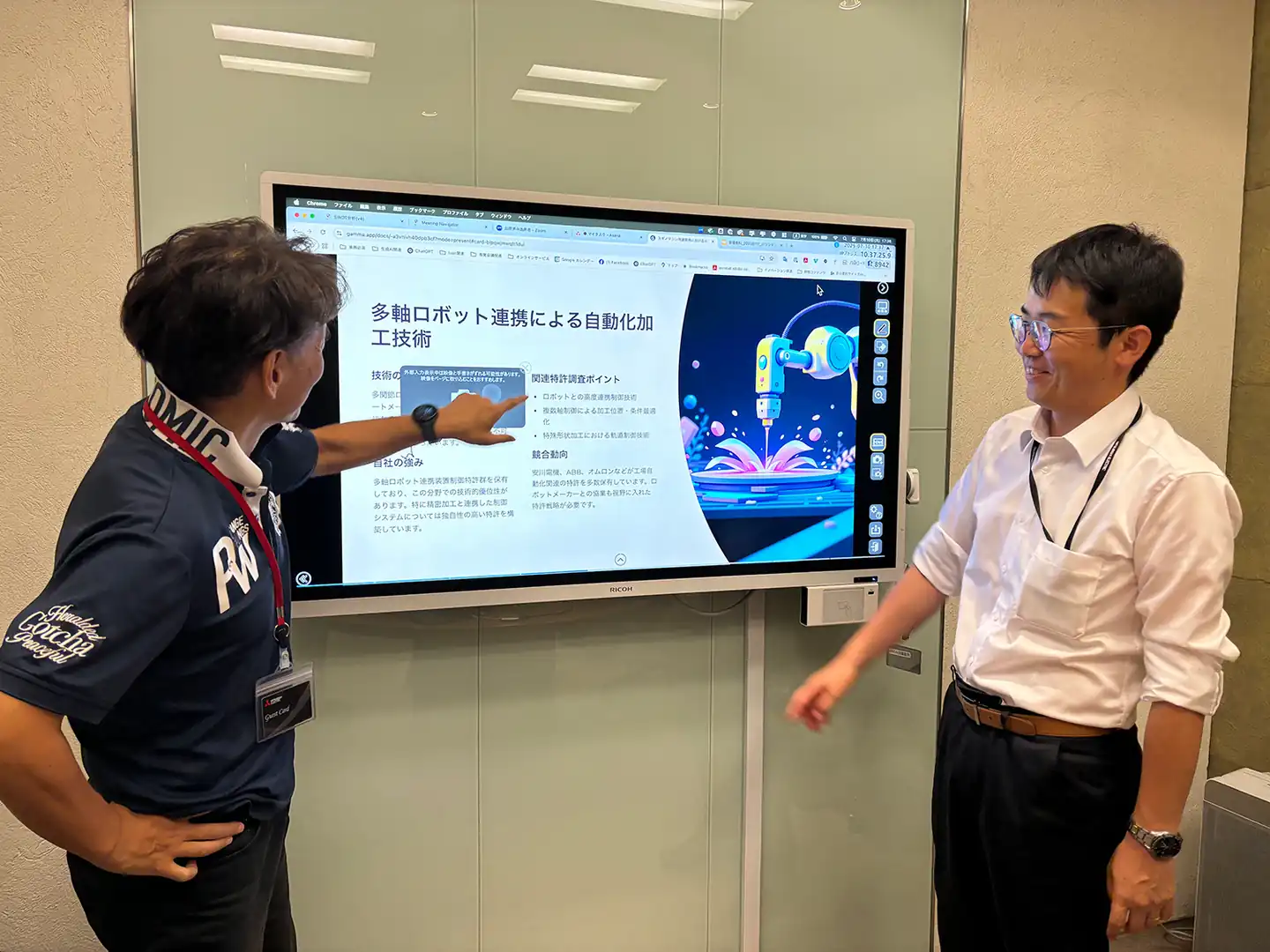

例えば、ある特許番号を入力して検索すると、その内容をダウンロードできますが、専門用語が多くてわかりにくいことがほとんどです。そこで「コア技術は何か」というボタンをクリックすると、中学生でも理解できるような説明が表示される。そうすると、技術者でないメンバーも議論に参加できるようになります。

矢吹 さらに、その技術を抽象化すると、「こうした課題解決に使える」といったリストが出てきます。そこにチームメンバーがチャットで選択や表現を加えていく。技術者が「用途をずらしたらどうなるか」とAIに問いかけ、そこに対して技術系以外のメンバーが「それなら、こんなユーザーや利用シーンが考えられるのでは」と重ねていく。

チームでivanを使うことで、技術者だけでは思いつかなかった想定顧客や提供価値が生まれてくるわけです。

— ivanを使えば、最終的に新規事業のアイデアを社内会議に出せるところまで進められるのでしょうか。

矢吹 実行計画をつくり、その検証まで行うことはできます。ただし、そこまで甘くはありません。最終的に決めるのは、やはり人間であり、組織です。

齋藤 ivanが非常に有効なツールであることは間違いありませんが、すぐに事業化につながるわけではありません。ivanである程度のベースはつくれるものの、そこから先はAIに頼るのではなく、人間の力で新しいパートナーを見つけたり、アイデアをさらに磨き上げたり、膨らませたりする必要がある。そのための出発点をつくるツールだと考えています。

事業よりも、まず人が変わる

— どんな人がチームに入っているのが理想的でしょうか。

齋藤 技術から営業まで、事業化に向け一気通貫で関われるメンバーが揃い、ivanを共通言語のように使えるのが理想です。ただ、大企業はどうしても縦割りになりがちで、そう簡単には揃わない。だからこそ、「これを使って一緒に考えてみませんか」と広く社内外に呼びかけていくことが、今後のミッションだと思っています。

矢吹 これまで、知財、R&D、事業開発の担当者は、それぞれ違う言語で話してきました。その結果、間に壁ができてしまう。そこでivanを、翻訳ツールのように使い、共通のフレームワークの中で新しいネタづくりをしていこう、という発想です。

— ivanは、社内だけで使うものなのでしょうか。それとも、他企業も加わって使えるのでしょうか。

矢吹 まずは社内で使うインパクトが大きいと思いますが、近藤さんの呼びかけもあって、試験的に導入する企業は少しずつ広がっています。

近藤 ivanの効果は、数値でわかりやすく説明できるものではないかもしれません。知財も、「この特許があるから、この事業でこれだけ儲かりました」とはなかなか言えない。それと同じです。

むしろ、事業そのものへの直接的な貢献というより、組織変革に関わるものだと私は考えています。ivanを使うことで、何らかのメリットを実感した人のマインドセットが更新されていく。そのアップデートされた人たちが次の事業構想に取り組むと、まったく違う答えが導き出される——そこに価値があるのではないでしょうか。

— 実際に使っているチームの様子はいかがですか。

齋藤 西日本地区のある工場で、新規事業を構想するプロジェクトを進めています。当初は、ivanを一度回して「こんなアイデアが出ました。どうでしょうか」と提示するだけでした。

ところが次第に、ivanの思考ステップを振り返りながら、「ここはもっと深掘りする必要があるよね」「そうすれば違う答えが出るのでは」と議論できるようになってきた。その理解に行き着くまでには時間がかかりました。ですが、ここを理解できたので、思考は深くなり、その後の集中力は驚くほど高まりました。

「AIにはここを任せて、人間はここを考える」という役割分担が、はっきり見えてきたと感じています。

矢吹 Human-in-the-Loopが、回り始めたということですね。

問いを立てる力を育てるために

— ivanをうまく使いこなせる人の資質はありますか。

齋藤 AIの言う通りに進めるだけでは、面白い結果は出ません。AIと壁打ちをしながら、テーマを深掘りしていける人、そのプロセスの重要性を理解している人が必要だと思います。使い始めの段階では、ビジネス創出の手順を理解している人のほうが、飲み込みは確かに早いですね。

矢吹 ivanの価値にすぐピンとくる人と、そうでない人の差はあります。ただ、その差を埋めていけるのが、ivanの強みだと思っています。「守破離」のように、どんなステップを踏めば、どんなアウトプットが出てくるのか。その勘所を繰り返し体験することで、使う人の意思や発想がどんどん育っていく。

近藤 重要なのは、言語化する力です。何となくの言葉を入力しても、AIは理解してくれません。自分たちの「らしさ」や「どうしたいのか」を、きちんと言葉にして初めて、AIと対話ができる。問いを立てる段階でも、適切な言葉をつくれるかどうかが問われます。

— デザイナーは、ivanをどう使えると思いますか。

近藤 ivanは、知財というアセットを使って、自分やチームのスキルやマインドを拡張し、事業につなげていくためのものです。ここで重要なのは、ivanを活用しながらチームの多様性を価値創出につなげていくプロセスに責任を持つファシリテーターの存在です。デザイナーにとっても、これまでデザイン領域で発揮してきた力を、より広く経営に生かすことが求められている今、広義のデザインスキルであるファシリテーションの力を発揮できる実践の場になりうるのではないでしょうか。ivanを使いこなすデザイナーは価値創造を志向する組織にとって大変魅力的な存在になるはずです。

— 今後の展開を、どのように見ていますか。

矢吹 私自身、以前は知財のことをよく知りませんでしたが、特許にはさまざまなストーリーが隠れていて、とても面白い。AIがあるからこそ、誰もが当たり前に知財に触れられる世界、いわば「知財の民主化」が進んでほしいと思っています。

齋藤 これからは、良くも悪くもAIと切り離せない時代になります。今日も何度か「問いを立てる力」という話が出ましたが、どんな問いを投げるかは、ますます重要になっていく。ivanは、そのためのとても良いトレーニングツールになるはずです。そういう存在として、育っていってほしいですね。

— 本日は、ありがとうございました。ivanが目指しているのは、単にAIでアイデアを生み出すことではなく、人が問いを立て、考え続けるための環境をつくることなのだと感じました。企業の「らしさ」や個人の内発性が、AIとの共創を通してどう引き出されていくのか。今後の展開を、引き続き注目していきたいと思います。

知財を起点とした事業共創プラットフォーム Open Technology Bank × 共創ナビ ivan(イワン)

三菱電機株式会社/株式会社HackCamp/一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会

三菱電機株式会社知的財産センター、株式会社HackCamp、一般財団法人知的財産研究教育財団が共同で開発した、知財・AI・人の思考をつなぐ共創ナビゲーションツール。企業が保有する特許や技術情報を起点に、AIを思考のパートナーとして活用しながら、新規事業につながる「問い」を立て、事業構想を深めていくプロセスを支援する。人が考えることを前提としたHuman-in-the-Loopの思想を取り入れ、チーム内外での共創を促す点が評価された。

- 受賞詳細

- 2025年度グッドデザイン賞 https://www.g-mark.org/gallery/winners/31026

- プロデューサー

- 三菱電機株式会社 齋藤豪助

- ディレクター

- 株式会社HackCamp 矢吹博和/一般財団法人知的財産研究教育財団 近藤泰祐

- デザイナー

- 株式会社HackCamp 矢吹博和/三菱電機株式会社 齋藤豪助

- この記事は三菱電機株式会社 知的財産センター、株式会社Hackcamp、一般財団法人知的財産研究教育財団とGood Design Journalの企画広告です。

瀧口範子

編集者、ジャーナリスト

フリーランスでシリコンバレーと日本を往復しながら、テクノロジー、ビジネス、建築・デザイン、社会一般に関する記事を幅広く執筆する。『行動主義: レム・コールハース ドキュメント』『にほんの建築家: 伊東豊雄観察記』、訳書に『スタンフォード大学名誉学長が教える 本物のリーダーが大切にすること 』『人工知能は敵か見方か』などがある。

川村恵理

写真家

美術系専門学校を卒業後、スタジオ勤務や写真家助手を経て2017年に写真家として独立。以後、コミッションワークを主軸としつつ、作品制作にも重きを置いた活動を展開している。

関連記事

農のヒーローをデザインする (後編)

農業にデザインを導入し、生産者自身のブランドづくりを支援する、「さがアグリヒーローズ」。その独創的な取り組みから、2022年度グッドデザイン・ベスト100を受賞しました。前編では、佐賀県が行政にデザインを組み込み、4年間という長期伴走型で農家のブランドづくりを支援する仕組みを紹介しました。後編では、現在進行中の二期(2023〜2026年)が直面している課題、一期との違い、そしてデザインが人と地域をどう変えているかに迫ります。

農のヒーローをデザインする (前編)

農業にデザインを導入し、生産者自身のブランドづくりを支援する――。そんな独創的な取り組みから、地域の新しい価値を生み出しているのが佐賀県の「さがアグリヒーローズ」です。単年度の補助事業が主流のなかで、あえて4年間の長期伴走を掲げ、農家とデザイナーがともに構想し、商品を育てていくという仕組みを採用。1次産業とデザインの協働によって誕生した数々のブランドが注目を集め、2022年度グッドデザイン・ベスト100を受賞しました。本稿では、事業の立ち上げから第一期の成果までを、佐賀県農業経営課の牛島裕美さん、佐賀県さがデザインの古賀一生さん・佐﨑智華さん、プロデューサーの江副直樹さん、デジマグラフの羽山潤一さん、そしていとう養鶏場「PICNIC」の伊東大貴さんに伺います。

暮らしを変える傘のイノベーション (後編)

暮らしの「ちょっと不便」を見逃さず、独自の発想で解決する――。そんな姿勢から数々のヒット商品を生み出してきた株式会社マーナ。2023年度グッドデザイン・ベスト100に選出された「Shupatto(シュパット)アンブレラ」は、傘の構造そのものに革新をもたらした画期的なプロダクトです。前編では「手を濡らさずにたたむ」という発想から生まれたこの傘の開発秘話を伺いました。後編では、商品開発の背景にある「マーナのデザイン思想」を解き明かします。

暮らしを変える傘のイノベーション (前編)

暮らしの「ちょっと不便」を見逃さず、独自の発想で解決する――。そんな姿勢から数々のヒット商品を生み出してきた株式会社マーナ。なかでも「Shupatto(シュパット)アンブレラ」は、傘の構造そのものに革新をもたらした画期的なプロダクトです。折り畳み傘や意匠性の競争が主流のなか、「手を濡らさずにたたむ」という発想から生まれたこの傘は、閉じると同時に一気に生地がまとまるという新しい体験を提案します。そして2023年度グッドデザイン・ベスト100に選出。同製品の開発をリードした谷口諒太さんに、着想の瞬間から5年に及ぶ開発過程と製品化に至るまでの試行錯誤を伺いました。